| 发现罗明坚:利玛窦的引路者,中西交流的铺路人 | 您所在的位置:网站首页 › 利玛窦 汉语 › 发现罗明坚:利玛窦的引路者,中西交流的铺路人 |

发现罗明坚:利玛窦的引路者,中西交流的铺路人

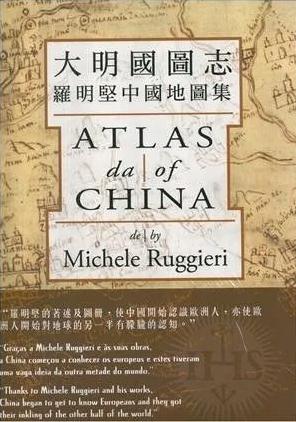

油画《罗明坚——在欧洲翻译“四书”》(作者:唐灼、万立) 罗明坚(1543年 ~ 1607年)字复初,原名米凯莱·鲁吉里(意大利语:Michele Ruggieri),天主教耶稣会意大利籍传教士、法学家、汉学家。是明朝以来第一个进入中国大陆的西方传教士,也是欧洲汉学的奠基人。 罗明坚在中西文化交流中的功绩,被利玛窦等后来入华传教士的光芒所掩盖。事实上,他创造了中西文化交流史上的多个“第一”,是东西文化交流和利玛窦等后来成功者的“铺路人”: 开辟了在中国的“适应性传教”策略,1583年2月,在西方传教士中第一个穿上棕褐色的直裰,这种装扮后来也成为利玛窦等西方传教士在华传教时统一的装束。 1583年7月,第一次将利玛窦带入中国,成为利玛窦入华的引路人。 1584年,出版第一部西方人撰写的中文著作《新编天主实录》,向中国人介绍天主教教理。 1586年,编成第一部汉语和外语的双语辞典《葡汉辞典》,以及《宾主问答辞义》,向西方人介绍汉语及中国礼仪。 1589年,完成以西班牙文撰写的包括《大学》《中庸》《论语》前两篇的手稿,首次以“四书”这一概念将中国儒家经典介绍到欧洲。 1606年,绘编了西方历史上第一本包括明朝的两京十三省的中国分省地图集,开启了传教士绘制中国地图集的先河。 近日,首本对罗明坚进行专门研究的著作《消失的铺路人——罗明坚与中西初识》由中华书局出版。本书以“了解之同情”笔触,记述了他进出中国和在中国生活的历史细节,试图从他个人经历、反观利玛窦等相关历史人物和当时的中西方社会,让读者感知个体命运与社会的关联,以及纷呈世相背后的历史逻辑。  本书作者钟永宁,编审,中山大学历史系研究生毕业,主修明清社会经济史,现任广东人民出版社总编辑。著有《守望中国价值——中国传统文化理念二十六讲》,发表《明代预备仓述论》《明代江南济农仓初探》《清前期湖南常平仓与湘米输出》等论文。 个人命运与背后的世界 文 | 钟永宁 来源 | 《消失的铺路人》  罗明坚去世400多年后,知名汉学家、意大利耶稣会传教士德礼贤(1890-1963)说了一句意味深长的话: 罗明坚铺路的日子结束于1583年9月10日。对于利玛窦,罗明坚说了施洗约翰对耶稣说过的话:他一定会变得更加重要,我必须消失。 1583年9月10日是罗明坚(1543-1607)带着利玛窦(1552-1610)到达肇庆的日子。如果说带着利玛窦进入肇庆,就意味着罗明坚被利玛窦替代的命运,德礼贤的话真有几分难以言说的况味。 罗明坚是天主教中国传教事业的实际开创者,肇庆传教团的“内政外交”主要是他在撑持,可他从来不是中国传教团的负责人。他主动将利玛窦引入中国,为利玛窦学习中国语言创造条件,后来以“兄弟”之名,将其带进中国内地。肇庆期间,由于罗明坚的能力,利玛窦一直是以助手的身份协助罗明坚工作。罗明坚适应性传教的实践和思想,为利玛窦做了大量的铺垫和准备。罗明坚在肇庆累积的各种人脉关系,成为利玛窦后来的重要依赖力量。但罗明坚回到欧洲后,命运从此转折,与他挚爱的中国和这里的事业突然诀别,在家乡过着孤寂的生活。他如果不回欧洲,或者能从欧洲重返中国,凭着他的韧性、节操、智慧和能力,可以干出一番他自己更认可的事业。 几百年来,罗明坚形象在利玛窦高大的阴影里淹没不见。在我们的历史教科书、专题历史宣传品乃至一些学者的著作中,在讲到16世纪中西文化交流开创、奠基时期,罗明坚都是以利玛窦的附属形象出现,甚至连罗明坚的名字也不被提及。  利玛窦与徐光启 为什么造成罗明坚的历史贡献与其乖舛命运的极大反差? 一些学者说罗明坚之所以不如利玛窦,就是他依附佛教,而利玛窦由“附佛”转变为“合儒”。其实罗明坚“以僧自居”,更多的是一种权宜之计,他借当时中国人熟悉的佛教定位身份,只是为了显示自己不是商人而是宗教人士,同时也是表达“中国化”、做中国顺民的姿态。利玛窦开始时,也是出于此考虑自命“西僧”。罗明坚虽表面上对佛教有所同情并借用了一些佛教词汇,但这并不等同于依附佛教。在其《天主实录》一书中就曾严厉地批判了佛教的轮回说、偶像崇拜等。相反,他表达了明显的亲儒倾向。罗明坚对于儒家思想一直是肯定的,他认为儒家的伦理思想与天主教思想不相违背,他写的诗“要酬天主德,不用宝和珍。只爱人心好,长行礼义仁”,便是调和儒家思想和天主教思想的最好例子。罗明坚的亲儒相较于后来利玛窦虽然要浅显一些,但其首次展示的天主教“亲儒”倾向无疑为后继者开辟了道路。此外,他翻译的中国经典,都是各类儒家经典,而少有佛教相关内容,他对儒家经典释读的准确性甚至超过许多后来的传教士。利玛窦虽然曾经说在翻译《四书》,但至今未发现他翻译的《四书》文本。可以说,罗明坚开启的“亲儒”适应策略,影响了利玛窦和其他后来进入中国的传教士,奠定了中西方文化交流的基调。 有人认为,罗明坚不像利玛窦那样,有着同教会高层人士的密切联系和支持,罗明坚过去同范礼安不熟识,又不善于进行情感方面的沟通,使范礼安对他缺乏信任感。 罗明坚进入中国,虽不是范礼安钦点,但是后者传教策略的结果。对罗明坚,范礼安一直有自己的看法。在派传教士与两广总督陈瑞打交道上,范礼安即怀疑罗明坚是否有能力胜任。后虽派出送礼的使团,但正式使者并非陈瑞指明要见的罗明坚,而是原准备派往日本且根本不懂中文的巴范济,罗明坚仅作为他的助手随行。当罗明坚历经艰辛取得在肇庆居留和传教的实际成果之后,被任命为中国传教团监督的,却不是开创有功的罗明坚,而是刚从印度被派往澳门随即进入肇庆、对中国情况十分陌生的孟三德。后来范礼安名义上是派他回欧洲组织教宗访华使团,实际上是打发他离开中国,为利玛窦让路。在罗明坚回到欧洲后,范礼安还通过耶稣会总会,阻挠罗明坚出版拉丁文《天主实录》和中国地图集、《四书》等。确实,罗明坚一直没有得到过范礼安的认可和信任。  而范礼安与利玛窦的关系,却是另一番风景。利玛窦与范礼安和阿桂委瓦在内的一些宗教上层人士,在罗马学院时就有着良好的师生关系,后来发展成为一种相当融洽和信任的上下级关系。利玛窦来到东方后,勤于向耶稣会总会长和其他上层神父写信,加强与耶稣会长上沟通,以致后人可以编成《利玛窦书信集》。现在写罗明坚的经历,要大量借助利玛窦和其他传教士的信件内容。 罗明坚也遵从耶稣会组织的规定,向上级写了一些书信,但因忙于传教团各种纷杂事务,也可能是性情使然,没有像其同道一样勤于写信,而且即使写信,他作为事件的主持者、亲历者,却常常比旁观者、从属者说得简略,常有“相信XX神父已经向您报告了”之类。1582年12月24日的信是这样说的: “这封信不会太长,因为视察员神父范礼安将会把这里的一切、一般的与特殊的事件向您当面报告,目前我基于服从以及视察员的意思,就要动身去会两广总督(指陈瑞)……” 1585年10月10日,他写给耶稣会总会长阿桂委瓦的信也只有几行字,首行是这样说的: “由于急于动身去南京,没有太多的时间,只能给总会长略禀数言,相信中国省会长孟三德神父已经向您报告了。” 他限于纪律,浙江之行这样重要的事情,他必须向总会长报告,但因要为动身做充分准备,没有时间写太长的信,详细报告只得委之于他人,他的个性和行事风格决定了做这样的选择。 有人说是因为罗明坚与西班牙籍耶稣会士桑切斯走得太近。 葡萄牙和西班牙是当时两大海洋霸主,在全球争夺殖民地、势力范围和贸易市场,乃至传教权(保教权)。桑切斯是西班牙派出的东方代表,曾经被派到澳门宣布西、葡合一,要求澳门的葡萄牙人效忠西班牙国王,鬼使神差在广州遇到了罗明坚。罗明坚后来通过陈瑞的关系,把他从广州的监狱里“捞”出来,可谓桑切斯的恩人。罗明坚与桑切斯在进入中国传教策略上明显不同,前者是和平的文化适应加使团外交,后者主张大炮武力加使团外交。桑切斯一方面想求助罗明坚做内应,达到他的政治和传教目的,另一方面对罗明坚也想知恩图报。在罗明坚修仙花寺缺钱的时候,桑切斯伸出援助之手,愿意提供帮助,罗明坚病急乱投医,在澳门与其打得火热,后来虽然没有用西班牙的援助,但在澳门闹得沸沸扬扬。这一切,范礼安都尽在掌握之中。范礼安与桑切斯关系,其实也很复杂,开始的时候,两个人在澳门承认西班牙、葡萄牙合并、效忠菲利普二世上达成共识,范礼安又希望借助桑切斯发展澳门与菲律宾贸易,因而两人也有一段蜜月期。后来因为葡、西两国在经济和传教方面的利益冲突,加上传教策略上的差异,两人在不少场合包括在耶稣会总会长的信中互掐。他们两人的关系是建立在政治功利基础上的。罗明坚与桑切斯的关系则不同,带有私谊的成分,两人虽然在传教策略上不同,但在个性上有相同点:爽直,并以己之力帮助他人。在范礼安与桑切斯关系破裂之后,罗明坚虽然一如既往地尊重范礼安,但又按照自己为人处世的原则与桑切斯维持良好的关系,这固然会影响范礼安对他的看法。 其实牵扯罗明坚命运的是他背后的世界,因而罗明坚的命运最终要从他生活的世界去分析。中国明朝在大航海时代开始后,仍继承亘古以来的以华夏为中心的天下观,怀抱世界中心主义和文化优越感,在对外关系上严夷夏之防,实行朝贡贸易体制,除了显示国威、怀柔远人,没有对外贸易和文化扩张的动力,在朝贡贸易体制下,也不可能与其他国家进行平等的交往。欧洲也处于现代的前夜,它们虽然随着世界地理大发现,没有世界中心的天下观,但也有民族和文化优越感,为贸易利益和文化扩张(主要传播基督教),它们走向全球。中西初识,主要是西方一方借助先进的航海技术、武器进行贸易和文化扩张造成,中国处于被动状态。在这个过程中,远离中国政治中心的东南沿海地区首当其冲,这里因为对外贸易和商品经济的发展,部分具有开放意识的务实官员,冲破朝贡贸易体制,以平等之态开展对外经济和文化交往。如此,罗明坚凭着耶稣会的适应性传教策略和自己对中国文化的尊重意识,依顺中西初识的大势,走上时代的前台。但当时中国中央朝廷的天下观和朝贡贸易体制并没有改变,欧洲国家和教会的欧洲中心主义也没有改变,中西方社会在当时不可能开展平等的政治和文化交往。罗明坚囿于不能认清当时中西方国家本质,从一开始就怀抱理想主义的使团外交策略,影响了其回到欧洲和之后的命运。 罗明坚的命运,还可从他身处的社会组织观察一下。罗明坚从印度到澳门,固然是范礼安想要人,给他提供了机会,但他是凭着自身的语言、学识和交往能力,在指定的人因故不能前往时,被在果阿的传教士们集体推选出来的,以至他到澳门后的一段时间里,在日本的范礼安都不知道葡属印度传教团派了谁到澳门。如果在1588年回欧组织使团的人选上,由在澳门的传教士们推选,再假如,罗明坚是否从欧洲再回到中国,是否出版著述,不是由个人决断,罗明坚的命运是不是另一种结局?这些是颇值我们思量的。须知,当时中国是一个中央集权的君主专制社会,耶稣会也是一个等级分明、高度军事化管理的专制性社会组织。在前现代的非民主社会和组织中,个人际遇带有极大的偶然性,在很大程度上取决于其直接管理者的见识和道德水准。 至于罗明坚身后的影响力问题,牵涉耶稣会和天主教的历史、研究资料的发现及历史研究者的观念和偏好等复杂因素,是难以用三言两语说清楚的大命题,需待专文论述。罗明坚回到欧洲后,利玛窦沿着罗明坚实施的适应性路径,利用肇庆住院时期奠定的社会关系网络,从华南走向北京,造就了西方传教和中西文化交流的第一座高峰,宗教和研究团体以及受其影响的社会大众,都把敬仰的目光投向他。而呈现罗明坚进居中国非凡经历和在中西文化交流上卓越作为的珍贵文献,因为人为的阻扰,没有公开出版,一直沉睡在图书馆、博物馆,使罗明坚的事迹和形象湮灭不闻。后来随着历史的不断演进,中西文化交流的大戏不断上演,专业和非专业的看客,大多关注高台上的星光闪耀者,无暇眷顾那些星光大道的铺路人。 THE END |

【本文地址】